自転車のタイヤの溝の考察

- サイクルどり~む小倉店

- スタッフブログ

こんにちはサイクルどりーむ小倉店です

今回は自転車のタイヤに刻まれた、タイヤの溝が生む効果と意味について、少し考えてみたいと思います。

ちなみに今回、↑の様なブロックパターンのタイヤは、”溝”というより”山”なので、テーマの対象とはしません。結果、オフロードには触れません。

それと、あまりにも話が広がり過ぎるので、かなり力技ではありますが、【高級レーシングタイヤ】と【日常一般タイヤ】の二つしか存在しないテイで進めさせていただきます。当然ながら、現実には【レース>トレーニング>実用車】と、素材や設計にグラデーションがありますのであしからず。

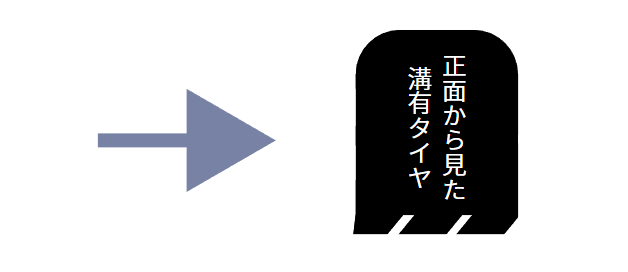

では本題です。自分を含めて大体の方が、溝のないタイヤ(スリックタイヤ)といえば、F1のそれを思い浮かべるのではないでしょうか?

その理由の一つとして、溝のないタイヤは、雨天走行においてタイヤと路面との間に水膜が残留し、グリップが失われるからというものがあります。公道走行可能な溝のあるタイヤであっても、およそ60㎞/h以上で、いわゆる【ハイドロプレーニング現象】という、「ハンドルはもちろんブレーキもアクセルも効かない」という、この恐怖の現象が発生すると言われています。もちろんレーシングシーンにおいても、それでは困るのでウェット時には溝の入ったレインタイヤを装着します。

話を自転車に。

ロードレースの山岳下り坂であっても、雨天という条件下で60㎞/hという速度域は、中々ないのではないでしょうか?加えて、自転車のタイヤは例外的にファットタイヤと呼ばれるものを除き、細い。イメージとしては、うどんの麺棒が生地を裁てないのに比べて、ピザカッターはまな板に到達するような感じで、細いタイヤが水を裁断して、アスファルトに到達しやすいという事です。

では、ドライ条件下ではどうでしょうか?

グリップ…ここでは、主に【旋回Gに対する横方向のグリップ】という意味で話を進めます。

そもそもの価値観として、レースでは【耐久性よりも転がりやグリップ】に、日常生活では【ある程度の安全性を担保された上での耐久性】にベクトルが向けられています。一部、走り屋など趣味の方の、パーツ選択は除きます(‘Д’)

レーサーが「鈴鹿で使ったこのタイヤ、次のモナコでも使えそうだぜ!」なんて言っているのを聞いたことがないし、日常使いで「寝かしこめるけど、1カ月持たないんだよなーこのタイヤ。しかも13万円…」なんてぼやいてる人にも、出会ったことがありません。

何度も言いますが、一部、走り屋など趣味の方は除きます(‘Д’)

【グリップ最高!、耐久性ナニソレ?】なタイヤを、俗に”消しゴムタイヤ”と言いますが、レーシングタイヤはまさにそんなタイヤを最大面積接地させ、表面を融かしながら限界走行に挑むのです。片や、【グリップある程度(「グリップなんて不要」と言っているわけではありませんよ)、耐久性万歳!】が求められる日常使いでは、極力”削れず融けない”財布への優しさが求められるのです。そこで、タイヤの表面に溝を切り、高耐久…つまり耐摩耗の素材を変形させ易くすることで「タイヤ表面を摩耗せずとも、グリップを生もう!」という作戦なのではないでしょうか?

そう考えると自転車の場合は、スポーツタイプに限った話にはなりますが、市販でスリックタイヤが用意されている為、レーシング仕様をお値打ちに(あくまで比べればの、お値打ちにですが…)体験できるとも言えます。そういえば、自転車の安物のスリックタイヤは、”ツルツル”滑る印象があります。”ズルズル”ではなく”ツルツル”。

ところで、実はあまりしっかりグリップし過ぎてもまた、それはコントロールしにくいという問題も発生するように感じませんか?例えば、感覚を何となく数字で表すと…

①【電車やジェットコースターのレール≒グリップ100%】

②【上履きと体育館≒グリップ80%】

③【スキー板と雪原≒グリップ40%】

④【スケート靴なしのリンク≒グリップ0%】

どうですか?①の【電車やジェットコースターのレール≒グリップ100%】が、旋回性能においては間違いなく優れているはずなのに、②の【上履きと体育館≒グリップ80%】に近い感覚の方が安心感がありませんか?

分かり易くす体感するには、惰性で旋回している状態が①に近く、後輪に動力を伝えると②の感覚に近くなるかと思います。今度、無理のない範囲で意識してみてください。

コンマ1秒のタイムを縮める必要があるレーサーは、①を操れるよう技術を探求する必要があるし、日常使いの乗り物に、メーカーがそんなものを一般ユーザーに求めてはいけないし、いないのです。

ちなみに③の【スキー板と雪原≒グリップ40%】は最早、オフロードの世界ですね。そして④【スケート靴なしのリンク≒グリップ0%】は、これぞ【ハイドロプレーニング現象】。

どうでしたか?ともすれば、普段タイヤの溝と言えば「結構すり減ってツルツルになってきたから、そろそろ交換かなー」の、目安以上でも以下でもない部分かもしれません。今回はそこに少しフォーカスを当ててみました。

そうそう、【グリップ】と【グリップ感】は実はちょっと違う…これもまた、奥深いところかもしれませんね。溝だけに。

4月1日_道路交通法改正_反則金制度(青切符)導入_イヤホン使用_傘差し運転_無灯火.jpg)